… un retour critique sur les conférences universitaires.

Depuis 2011, la Syrie se trouve dans une situation que les commentateurs n’arrivent que difficilement à décrire : on parle d’une « question » syrienne comme pour traduire une nouvelle forme de guerre. Contrairement à de nombreux conflits, l’ampleur de la crise est particulièrement dévastatrice car alimentée par des clivages sociaux, religieux, politiques dans le contexte géostratégique instable du Proche-Orient. Aujourd’hui encore, l’issue du conflit reste inconcevable alors qu’opposition armée et gouvernement se renvoient mutuellement la responsabilité de tous les maux. La rébellion syrienne est fragmentée en groupuscules poursuivant des intérêts personnels mais dont la haine de l’Etat est univoque ; le degré de radicalité peut différer mais non la nature de celle-ci. Le gouvernement syrien, quant à lui, se solidarise autour du Président Bachar Al-Assad « tête du pays[1] » et les médias d’Etat en font l’homme providentiel capable de venir à bout d’une « agression étrangère menée par des Etats sionistes (Israël) , impérialistes (l’Occident) et fondamentalistes (les pays du Golfe et la Turquie), par l’intermédiaire du terrorisme[2] ».

Le label « M » (modéré) n’ayant jamais été tracé ni traçable, comment mesurer ladite modération ?

Nous avons donc une opposition armée divisée et un gouvernement unitaire. La division qui caractérise les groupes armés est dépeinte de manière binaire : il y aurait d’un côté des rebelles « modérés », de l’autre des djihadistes. Le label « M » (modéré) n’ayant jamais été tracé ni traçable, comment mesurer ladite modération ? « Cela dépend de comment vous définissez le mot « modéré », indique le suédois Aron Lund, spécialiste de la rébellion en Syrie. S’agit-il de leur idéologie, du fait qu’ils ne commettent pas de violations des droits de l’homme ou s’agit-il simplement de groupes prêts à travailler sous les instructions de l’étranger ? ». La distinction devient surtout floue en raison de collaborations locales entre « modérés » et djihadistes comme Al-Nosra.[3] Le discours appuyant les groupes étiquetés « M » est typiquement celui qu’utilise une partie du milieu académico-médiatique hostile au régime syrien, tel qu’il est par exemple véhiculé par le professeur Jean-Pierre Filiu, le journaliste Nicolas Hénin, ou encore le journaliste franco-algérien Sid Ahmed Hammouche et bien d’autres.

Pourtant, il ne faudrait pas négliger les termes employés, qui ne sont pas anodins dans la construction du discours et du message que l’on veut transmettre. La qualification de la nature des événements (parler de guerre civile, révolte, révolution, insurrection voire agression) ou même des combattants (opposants « modérés », résistants, djihadistes, terroristes) est très subjective et doit donc être employée d’une manière la plus neutre possible afin que l’information ne soit pas une incitation à prendre parti (bien qu’il soit difficile et quasiment impossible d’avoir une information purement objective).

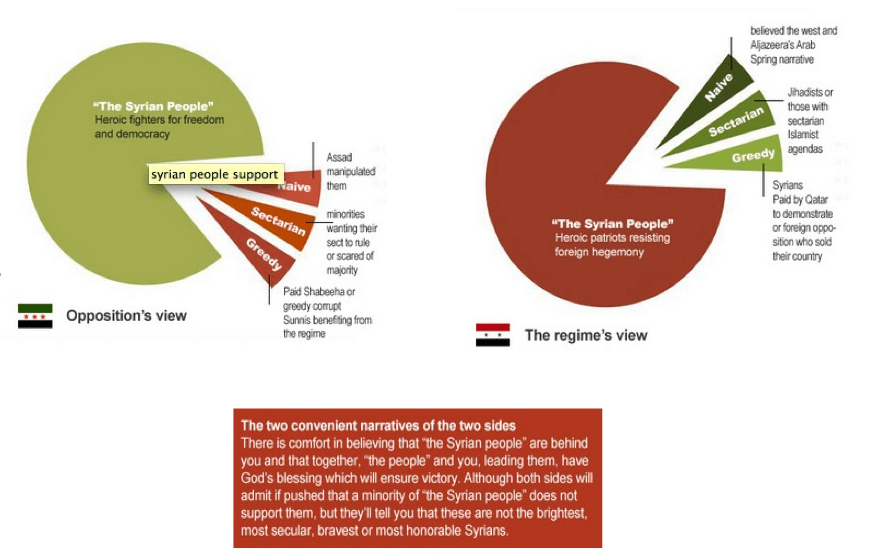

Série d’images[4] : le poids du discours (image 1) et remise en question du concept de Révolution (Image 2) :

Image 1 :

Image 2 :[5]

Caricature de l’opposition montrant le leader du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah et Bachar Al-Assad massacrant un civil syrien (allégorie du peuple syrien) vêtu d’une écharpe de la révolution/armée libre. Selon cette image de propagande, Assad et Nasrallah seraient soutenus par Israël et trahiraient la cause arabe. Ce qui est intéressant, au-delà de cette vulgaire propagande, est que l’émetteur de cette caricature, tout en victimisant la révolution/armée libre, semble être lié ou sympathisant de Daesh (logo en bas à droite). Ainsi, cet exemple démontre la porosité des frontières entre « modérés » et radicaux dans les rangs de l’opposition.

Dans cet article, nous nous intéresserons au rôle de l’information dans nos sociétés à travers la dialectique entre l’engagement militant et la science politique à travers la problématique suivante : comment s’assurer de l’objectivité des informations fournies, lors de conférences en particulier celles qui concernent la Syrie, et dans quelle mesure une certaine impartialité est-elle essentielle pour la compréhension des événements au Proche-Orient. Peut-on être engagé politiquement et être présenté comme un historien/journaliste spécialiste ? Autrement dit, il s’agira d’une part de remettre en question l’aspect formel lié à la question syrienne (existe-t-il une objectivité scientifique ? Quelle est l’intention de la dépolitisation en politique?) et d’autre part de porter un regard critique sur la « révolution » syrienne en tant que processus linéaire et clos.

Nous analyserons cette problématique en nous concentrant sur la rhétorique de l’intelligentsia pro-opposition syrienne qui, de notre point de vue, est un bon exemple pour comprendre les frontières poreuses entre engagement politique et militantisme médiatique.

Nous tendrons à démontrer que ceux-ci, malgré leur statut professionnel ou académique, véhiculent un discours qui appuie des intérêts d’acteurs concrets – qu’ils réduisent au « peuple syrien » –, acteurs dont la légitimité n’est plus reconnue par tous les milieux d’investigation avec autant d’entrain dans le cas de la guerre en Syrie[6].

Lors de sa conférence « Califat et Jihad aux portes de l’Europe »[7], M. Jean-Pierre Filiu use de son talent d’orateur pour véhiculer des idées plutôt controversées au sujet de la Syrie. De ce fait, compte tenu de sa prise de position évidente, nous pensons que le titre de la conférence aurait dû être plus explicite (par exemple : la révolution syrienne et le califat) pour au moins dévoiler au public intéressé sa position partisane au côté la rébellion[8].

La façon de publiciser un événement nous paraît donc fondamentale afin d’éviter toute velléité évidente ou implicite de dépolitiser une conférence politicienne ou de manière générale effacer l’idéologie pour mieux la transmettre, ce qui s’apparente à de la désinformation (et par conséquent à de la manipulation). La dépolitisation, soit l’action qui consiste à ôter tout caractère politique à une réalité de nature politique, sert le plus souvent de moyen pour légitimer des intérêts idéologiques qui ressortent justement du domaine politique. Antonio Gramsci insistait déjà sur l’omniprésence du parti pris, condamnant de ce fait implicitement le concept de dépolitisation : « Dans une société donnée, personne n’est désengagé et sans parti, pourvu que l’on entende organisation et parti au sens large et non formel. Dans cette multiplicité de sociétés particulières de caractère double, naturel et contractuel ou volontaire, une ou plusieurs [sociétés] prévalent relativement ou absolument, en constituant l’appareil hégémonique d’un groupe social sur le reste de la population (« société civile ») […] »[9]. Dès lors, Le problème est que si l’on présente l’intervenant comme un spécialiste qui raconte des faits objectifs, le public n’ose pas intervenir car il se sent gêné ou en position inférieure risquant ainsi de cristalliser l’ignorance au lieu de favoriser une dialectique intéressante. Et si un malheureux se risque tout de même, à poser une question n’allant pas dans le sens et les opinions personnelles des intervenants, il recevra au mieux une réponse rapide sur un ton condescendant et quelques railleries pour son ignorance sur la question, au pire les huées de l’assistance et des attaques verbales véhémentes et accusatrices[10].

De manière générale, chaque partie belligérante aura tendance à procéder de la manière suivante comme le rappelle le politologue Camille Otrakji[11] :

Le groupe d’Amnesty de l’Université de Genève s’est chargé d’inviter M. Filiu en vue d’une précédente conférence intitulée « Syrie : trois ans de révolution[12]». Le fait que le groupe Amnesty de l’université tout en se revendiquant apartisan choisisse de s’impliquer aussi frontalement au côté d’une « révolution » dont on connait aujourd’hui les dérives relève de l’incompréhension. S’agissant d’une organisation internationale engagée pour le respect des droits humains, son but n’est certainement pas de nous faire des analyses géopolitiques, encore moins de faire le jeu d’un parti. Plus concrètement, il est pour le moins contestable d’afficher le drapeau de l’armée syrienne libre à l’entrée d’une salle de conférence[13]. Ainsi, Amnesty ne devrait pas avoir comme vocation d’encourager la sédition (symbolisée par ce drapeau), mais devrait plutôt s’engager à encourager la réconciliation et le dialogue et que par conséquent – mû par une logique certes louable, mais qui s’apparente à du charity business (comme on dit, « l’enfer est pavé de bonnes intentions) – Amnesty risque de devenir otage d’une logique guerrière qui dépasse ses intentions premières.

Le risque pour l’individu est de devoir soutenir une cause à laquelle il ne s’identifie pas forcément, sans le bagage nécessaire à la compréhension des enjeux trop souvent pris en otage de manière irraisonnée par le facteur émotionnel.

Si l’on s’intéresse au contenu, peut-on affirmer « que le régime Assad n’a jamais bombardé Al-Qaida (sic) »[14] sans citer de sources ? Analysons dès lors plus en détail le discours-caméléon de ces conférenciers. Peut-on marginaliser au maximum la présence djihadiste en Syrie en 2014 afin de défendre ses opinions sur la « révolution » puis bomber le torse pour parler du terrorisme dans ce pays en 2015 ? Pour expliquer cette brusque évolution sur le terrain, ceux-ci affirment que les djihadistes deviennent « les alliés objectifs de Bachar »[15].

Encore une fois, les djihadistes sont marginalisés : théorie du complot absurde où un régime voulant solidifier la structure de son pays « fabriquerait » des djihadistes pour museler l’opposition[16]. Mais pour camoufler les critiques à cet égard, compte tenu de la réalité du terrain aujourd’hui dévoilée au monde entier, soit la participation massive de djihadistes (on estime au minimum quatre-vingts nationalités différentes[17]), il leur suffit de mettre en avant l’argument qui consiste à dire que ces éléments radicaux sortiraient des geôles syriennes, plan qui aurait été « machiavéliquement » préparé par Assad pour légitimer sa répression. Pour résumer, on ne peut donc plus nier d’une part la présence croissante du takfirisme[18] en Syrie et d’autre part les flux extérieurs des groupes armés relativement à la part du homegrown terrorism.

Mais encore une fois, ils disposent cependant d’une autre stratégie argumentative pour confirmer le « janus Bachar-Daech »[19] et observent le raisonnement suivant : puisque l’armée arabe syrienne – qu’ils aiment avec un plaisir espiègle à traduire en « armée de Bachar » – n’a pas bombardé Daesh au nord de la Syrie et qu’au contraire elle l’aurait « laisser grandir », il parait évident que le gouvernement syrien et Daesh travaillent « main dans la main ». Néanmoins, alors que tous les regards se portent sur l’Etat islamique, il ne faudrait pas oublier la multitude de groupuscules extrémistes[20] qui acculent l’armée régulière à maintenir ses positions au centre-ouest (contre des groupes tels que Jabhat al-Nusra, etc.). Il est de ce fait normal que le gouvernement cherche à défendre ses bastions clientélisés. Il est bien dommage et même réducteur de chercher à défendre des intérêts politiques dissimulés dans un discours qui se veut objectif. Ainsi, de par sa persévérance à identifier dans la guerre civile un combat du Bien sur le Mal, Monsieur Filiu donne l’impression d’avoir troqué sa chemise d’historien contre un uniforme milicien…

Le 7 mai 2015, une autre conférence avait lieu[21] accueillant la journaliste franco-syrienne Hala Kodmani, partisane de l’opposition ainsi que le journaliste français Nicolas Hénin, qui avait été enlevé dix mois par « des petits brigands (sic) » de l’Etat islamique. Bien que le débat était « ouvert à toute question », Nicolas Hénin excluait d’office les questions politisées – encouragées au début du débat à être déposées aux « toilettes ». Or dans les faits, les questions-réponses étaient surtout axées sur le plan politique et géopolitique, les intervenants semblaient s’accorder sur une islamisation du pays (comme en Tunisie) et de la région tout en craignant cette dite islamisation dans nos pays occidentalisés. Recourant à des arguments essentialistes, ils considèrent les islamistes comme légitimes représentants du peuple syrien. Ainsi le Front Al-Nosra ne « massacre pas le peuple syrien, ou seulement « un peu » » (sic)[22]. Et d’une manière tout autant consternante, les intervenants occultent l’intervention de certains Etats dans le conflit et leurs intérêts à ce qu’ils s’éternisent, et éludent le sort des minorités régionales et les multiples massacres perpétrés à l’encontre des Alaouites et Chiites (Lattaquié), les Grecs orthodoxes (Maaloula, Sadad), les Kurdes (Kobanê, Qamishli).

Cependant il est important de nuancer nos propos. Nous n’avons pas la prétention ni la volonté de nous attaquer à l’ethos politique per se des intervenants sur la base d’une réelle confrontation d’idées, en revanche nous critiquons le fait qu’ils puissent développer leur argumentation sans aucun cadre ni consensus sur la nature-même de la conférence.

Monsieur/Madame λ se référera à la « révolution en Syrie » sans forcément se rendre compte qu’en utilisant ce terme, il ou elle pérennise la guerre psychologique et contribue à marginaliser les opinions « divergentes ».

En conclusion, la question syrienne a mobilisé bien des points de vue, le plus souvent normatifs mais encadrés et régulés par un plaidoyer se voulant objectif et apolitique. Les mots sont ainsi vecteurs d’une partialité et d’un engouement caché : Monsieur/Madame λ se référera à la « révolution en Syrie » sans forcément se rendre compte qu’en utilisant ce terme, il ou elle pérennise la guerre psychologique et contribue à marginaliser les opinions « divergentes ». La liberté d’expression est un droit constitutionnel ; libre à eux de développer leurs idées comme aux autres d’exprimer les leurs. Cependant la dépolitisation a trop souvent tendance à biaiser cette égalité.

De ce fait, le débat démocratique ne doit pas être freiné ou camouflé derrière des statuts académiques. Pour appuyer notre critique, nous jugeons que leur attitude n’a malheureusement pas permis un débat serein ; au contraire leur comportement suffisant voire outrancier vis-à-vis des interlocuteurs (interruptions fréquentes) et de manière plus grave l’attaque directe ad personam (« Voyons madame avez-vous fait l’université pour poser une pareille question ? »)[23] remet en cause les fondements du dialogue, du respect et de la libre pensée.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.